Treibhausgas-Bilanzierung an der UniBw

"If you cannot measure it, you cannot improve it"

-Lord Kelvin-

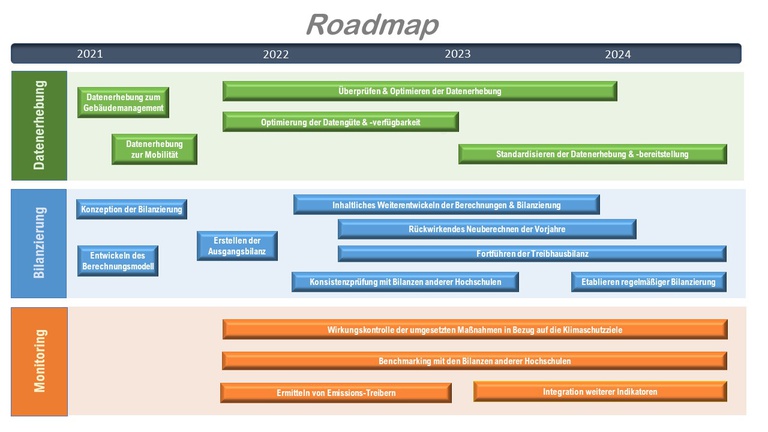

Projektdauer

Januar 2021 - December 2024

Projektleitung |

Projekt Mitarbeiter |

|

Prof. Dr. Manfred Sargl |

Jose Martinez MA Romana Rohden Jonathan Rohr

|

Offene Stellen:

Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in

Ursache des Projekts

Dieses Projekt zielt darauf ab, der Erderwärmung entgegenzuwirken. Eine einheitliche und ehrliche Bilanzierung der Treibhausgasemissionen aller Akteure ist entscheidend, um die Hauptemissionstreiber zu identifizieren. Dadurch können gezielte Maßnahmen ergriffen und die Erfolge bei der Emissionsreduktion gemessen werden.

Inhalt des Projekts

Im Rahmen des Projekts wurde 2020 erstmals eine umfassende THG-Bilanz der UniBw München, gemäß den Anforderungen der Richtline für die THG-Bilanzierung der Hochschulen in Bayern mit Hilfe des THG-Bilanzierungstools BayCalc erstellt, sowie regelmäßig weiterentwickelt und aktualisiert. Die Bilanz dient als zentrales Instrument des Klimaschutz-Controlling an der Hochschule und ermöglicht eine begleitende Wirkungskontrolle der hier getroffenen Reduktionsmaßnahmen.

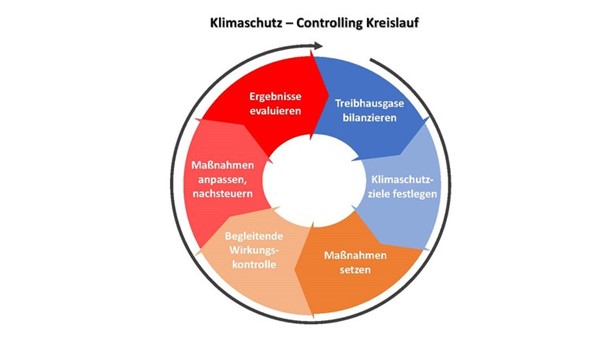

Klimaschutz-Controlling

Das Controlling der THG-Emissionen ist ein prozesshafter Kreislauf, der die Umsetzung und Dokumentation des Klimaschutzkonzepts einer Institution sicherstellt. Es ist ein prozesshafter Kreislauf und beinhaltet die Anfangsbilanzierung, die darauf aufbauende Festlegung von Klimaschutzzielen und Kennzahlen sowie den Beschluss von Reduktionsmaßnahmen und deren Umsetzung. Durch die begleitende Wirkungsanalyse können die Maßnahmen nachjustiert werden, um die Zielerreichung zu verbessern. In einem ersten Schritt kann dies ein allgemeiner quantitativer Soll-Ist-Vergleich der Emissionen sein, in den weiteren Schritten eine spezifischere qualitative Bewertung der Treffgenauigkeit der Maßnahmen, im Sinne eines Lernens aus eigenem Tun.

Das Klimaschutz-Controlling umfasst die Überwachung aller THG-Emissionen, sowohl direkte (eigener Brennstoffverbrauch) als auch indirekte (Aktivitäten, die Brennstoffverbrauch an anderen Stellen verursachen) Emissionen. Dies erfordert Messungen des eigenen Verbrauchs, Berechnung damit verbundener Emissionen sowie die Quantifizierung der indirekten Emissionen anhand der bezogenen Energie und anderer treibhausgasverursachender Aktivitäten wie Mobilität. Eine adäquate Messarchitektur und Berechnungsmetrik sind erforderlich. Die vollständige Bilanzierung der Emissionen ist jedoch die Grundvoraussetzung einer soliden Klimapolitik.

Einsatzfelder einer Treibhausgasbilanz

|

|

|

|

|

|

|

|

Bilanzierungsgrundsätze

Die fünf Grundprinzipen einer THG-Bilanz gemäß des Greenhouse Gas Protocols sind: Relevanz, Vollständigkeit, Konsistenz, Transparenz und Genauigkeit.

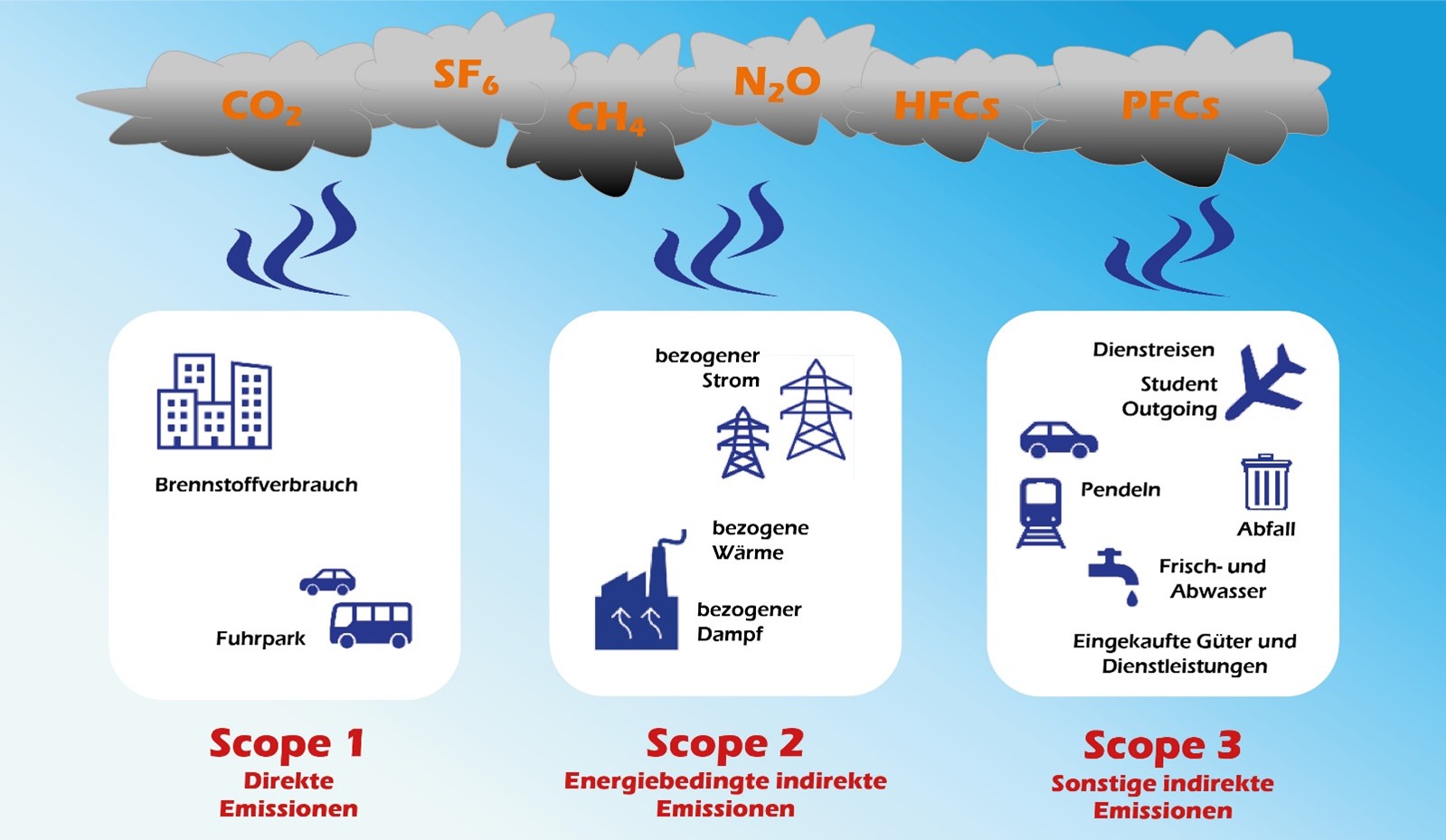

Bei den Emissionen wird zwischen drei Bereichen (Scopes) unterschieden:

Scope 1 Emissionen resultieren aus dem eigenen Verbrauch von Brennstoffen, z.B. für Wärme oder Mobilität. Scope 2 Emissionen ergeben sich aus dem Verbrauch von bezogener Energie für Strom, Wärme oder Dampf, die mit den spezifischen Emissionsfaktoren der Bezugsquelle in CO2-Äquivalente umgerechnet werden. . Auch diese Aktivitäten müssen quantifiziert und anhand spezifischer Faktoren in CO2-Äquivalente umgerechnet werden.

Hauptemissionsquellen

Die Schätzung der THG-Emissionen der UniBw München ergab drei Hauptemissionstreiber: Strom, Wärme und Mobilität.

Strom und Wärme

Die UniBw München hat vergleichsweise hohe Emissionen durch Strom und Wärme, da sie eine Campushochschule mit Wohngebäuden ist, in denen über 80% der Studierenden leben. Diese spezifischen Emissionen entfallen bei anderen Hochschulen ohne Wohngebäude. Der Hochschulcampus ist eine Kombination aus Hochschule und kleiner Stadt. Um einen sinnvollen Vergleich mit anderen Hochschulen zu ermöglichen, müssen diese Emissionen herausgerechnet werden.

Bei den Emissionen durch Strom und Wärme konnte die Hochschule beachtliche Erfolge erzielen. Die strombedingten Emissionen konnten von 2013 bis 2019 um 60% gesenkt und die wärmebezogenen Emissionen konnten, durch die Umstellung auf Biomasse im Jahr 2015, sogar um 84% gesenkt werden. Dennoch besteht weiterhin Einsparpotenzial, insbesondere durch verbessertes Gebäudemanagement, verstärkten Einsatz erneuerbarer Energien und Verhaltensänderungen. Der Bereich Mobilität , welcher etwa die Hälfte der Gesamtemissionen ausmacht, bietet ebenfalls ein großes Einsparpotenzial.

Mobilität

Die meisten mobilitätsbedingten Emissionen an einer Hochschule findet sich unter den indirekten Scope 3-Emissionen, da der Fuhrpark einer Hochschule in der Regel nicht sehr groß ist und dementsprechend die Menge der direkten Scope 1-Emissionen sehr gering sein wird.

Bei Emissionen durch Dienstreisen und Student Outgoing kann es bei den Reisen in Zusammenhang mit drittmittelfinanzierten Projekten oder selbstfinanziertem Studentenaustausch zu Datenlücken kommen, die jedoch bei der UniBw weitgehend geschlossen werden konnten. Eine große Unsicherheit wegen schwacher Datenlage besteht bei den Emissionen durch das Pendeln von Mitarbeitern und Studierenden, welches nicht direkt erfasst wird. Mangels valider Daten werden diese Emissionen in den Bilanzen von Hochschulen in den meisten Fällen nicht berücksichtigt. Im Sinne einer umfassenden Bilanz sollen diese Emissionen jedoch in die Bilanz der UniBw München einbezogen werden.

Dazu wird regelmäßig eine Befragung zum Mobilitätsverhalten der Mitarbeitenden und Studierenden durchgeführt und deren Ergebnisse anhand von Daten anderer Quellen validiert. Eine Auswertung der mobilitätsbedingten Emissionen ergab folgende wesentliche Treiber:

- Pendeln der Studierenden (ca. 59%) und Mitarbeitenden (ca. 19,9%)

- Dienstreisen (ca. 15%) und das Outgoing der Studierenden (ca. 6%)

- Eigener Fuhrpark (2%) hat einen geringen Anteil

Die UniBw München bietet eine besondere Möglichkeit für zukünftige Mobilitätserhebungen und Wirkungsanalysen von Maßnahmen im Mobilitätsbereich. Die Mobilität zum und im Campus der UniBw wird automatisch erfasst, da das Gelände umzäunt ist und Zugang, egal ob mit KFZ, zu Fuß oder dem Fahrrad, nur durch eine Schrankenanlage und Drehtüren möglich ist. Sowohl fließender als auch ruhender Verkehr können umfassend erhoben werden, da kostenlose Parkplätze nur für Hochschulmitglieder auf dem Gelände verfügbar sind und außerhalb ein Parkverbot besteht.

Zeitplan